作者灰灰(政治笑话灰色段子灰章程:只能做不能说的官场秘密(有权人的亲戚有特权等三条))

本文来自:《灰章程:只能做不能说的官场秘密》/宗承灏著.一南京:江苏人民出版社,2011.7

小时候在农村生活,每逢生产队里分配生活物资,村干部拥有优先选择权,然后家庭成分好的继之,因为我们家是地主成分,没有优先选择的权利,最后分到手的基本上都是别人挑剩下的。这种约定俗成的内部协议,并无正式制度的约束,但是大家都会遵守,就好像在履行一份事前签订好的合同。时间久了,这种经过朝廷默许,大家约定俗成的制度自然也就成为行业内的灰色地带,成为取代正式制度的一项灰色制度。

古代的权力结构,尤其是地方的官府衙门里,官吏存在着很多获取灰色收入的渠道。而在他们获取灰色收入的过程中,并不排除有人会突破尺度,坏了行规。多数食权者还是会选择一边奉行官家制度,一边恪守着圈子里的灰色地带,打打制度的擦边球。除非到了一个王朝最后的疯狂阶段,国家机器锈迹斑斑,政治制度混乱不堪,灰色地带才有可能会被彻底打破。而在正常的年份里,就算官员们明目张胆地奉行灰色地带里的那一套,往往也会被视为一种半合法的行为。

就好像清政府的最后十几年,朝廷竟然成了“灰色地带”的执行业主,买卖官爵明码标价。虽然说大部分灰色收入被各级官吏分肥,但是剩余部分还是进入国库,被朝廷拿去抵了外债。

用世俗的眼光来看,千里做官只为生计。如果为官连最基本的生活条件都达不到,谁还愿意选择官员这个职业呢?所以,官府衙门里的人总会通过各种渠道来实现自己敛财的目的。不过这也并不是什么难事,在当时,一个人如果能够通过科举或者捐官的途径进入权力系统,他就不再是一个人在战斗,最起码他可以享受公权力带来的特权。

既然作为正俸的白色收入很低,获取黑色收入又要冒着触犯刑律的风险,那么就只有在灰色地带所划定的区域里多想想办法。

作为地方知县,更多的时候会选择在征粮征税以及审理诉讼案件的过程中捞取好处,朝廷对此也是睁一只眼闭一只眼。

一块大蛋糕,按照怎样的切法才能兼顾各方利益?在正常情况下,知县切下最大块,剩下的部分由书吏、衙役们继续分。在这种分配利益的过程中,尺度的把握很重要,大或者小,都有比例的限定。

“灰色地带”是一套完全独立的隐形格局,它是介于黑白之间的规则体系,天生就被赋予了一层保护色。作为古代权力系统的生存法则,它是由一系列操作的具体细节构成,而且每一个细节的存在都不是孤立的,都是由这个群体中的很多人,以痛苦的付出、道德的成本,甚至是血的代价换取的。

灰色地带的形成,在很大程度上是在替正式规则背黑锅。正式规则惹下的祸端,最后都要依靠灰色地带来为其兜底。在古代权力结构中,正式规则不断用它的权力触角挑逗着黑白之间的灰色地带。尤其是到了明清时期,由于官场低俸制的出现,灰色地带变得越来越明显,俨然成为权力管道内的主流。

为了实现个体利益的最大化,打破正式规则进入灰色地带的非常规权力体系往往会演变成为一种常态性的规则体系。比如说在当时,一个知县如果按照朝廷出台的正式薪酬制度,一年的官俸也不过区区45两银子。这点银子养家糊口都成问题,更谈不上去过一种体面的生活。

真实的衙门——山东淄博的临淄县衙大堂

有权人的亲戚有特权

在权力系统的各种交易行为中,存在着名目不一的投入成本,其中最为原始的成本就是血缘成本。

以血缘关系进行权力转换是封建官场存在的一种普遍现象,也就是说,“官亲”是人们最好利用的亲戚关系,这是以血缘为纽带结成的利益关系。这种将公权力私有化的社会关系,其投人的是血缘成本,而产出的却是权力价值。在关系和血缘面前,正式制度往往成了摆设。

在这里,我们可以将权力的血缘成本列出一个简单的公式:权力的血缘成本=血亲成本+金钱成本。

官亲,如果单纯从字面上理解就是官员的亲人。中国人讲究熟人社会的差序格局,有人将这种差序格局打了个形象的比喻,就好像一枚石子丢在水中,波纹总是围绕着核心向外一层层地扩散开去。如果官员是那个核心,那么官亲就是最靠近官员的那一圈波纹。亲疏远近,就表现在纹路到核心的距离。

官府衙门供职的官员是握有公权力的人,那么官亲与权力之间也就存在着一种必然的联系。否则,到了今天,官员的儿子开车撞人后也不会下意识地喊出“我爸是xx”。在儿子的潜意识里,父亲是官员,那么作为官亲的儿子理所应当享有权力的庇护。

在古代权力结构中,官亲所享有的权力庇护值应该是大于伤害值的,只有这样,他们才能真正实现权力的庇护。当然也有例外,一个官员如果犯了罪,血缘成本也就成了赔本的买卖。明成祖朱棣举兵抢了自己侄子建文帝朱允炆的江山之后,就因为方孝孺一句“便诛我十族又奈我何”,就造成历史上绝无仅有的十族之诛。在中国传统的亲属关系中,最多也就是九族相连。但是,愤怒的朱棣却史无前例地将方孝孺的门生故旧也算做一族,全部杀掉。因此事而被杀者达到数百人之多,受牵连被发配的更有数千人之众。

所以在古代官家社会里,官亲也不是只享受公权力所带来的庇护及衍生权力,他们有时也需要分担自己亲人为官所带来的风险。

在衙门里最有价值的官亲,俗称“三爷”。这里的“三爷”指的是以少爷、姑爷、舅爷为代表的官亲。官亲与其他人相比较,在使用权力制度方面有着得天独厚的血缘优势。但是这种优势如果利用不当就有可能会转化为劣势,而这种劣势通常是由于权力的滥用所造成。

清代不少官员对此有着切肤之痛,曾经当过师爷和知县的汪辉祖就说:官亲滋事,“以法则伤恩,以恩则伤法”、“治婿则碍女,治舅则碍妻”。

女婿干了违法的事,依法处理就会伤害到与女儿之间的感情;孩子舅舅干了违法的事,如果依法处理就会伤害到与自己老婆的感情。官员在处理官亲的利益方面,左右为难。

在清朝道光年间,既当过京官,又当过地方大员的张集馨也认为:官亲“犯事不能惩办,非如家人(指家丁、长随)可以驱逐而严治之。”在当时的官场上流行着这样一句话:“莫用三爷,废职亡家。”这句话就等于是挑明说,误用官亲,对于一个官员来说往往获得的不是权力值,而是权力的伤害值。严重的话,有可能会让官员丢官破家。

而在这一点上,“利不容情”的商界显然要看得更为透彻。很多晋商企业,如“六必居”那样的百年老字号,就明确地把“不用三爷”列入自己的店规。明令禁止主管者家族中的少爷、姑爷、舅爷参与票号中内部管理。

原因很简单,他们认为在中国这样一个人情社会里,人的理性往往要屈从于自己的感性,要管理自家的亲人并非易事,因为毕竟有着血浓于水的关系在其中,一旦事情处理方式与血缘关系发生冲突,人的理性思维就会让位于血缘关系引发的感性思维。而在一个人的感情世界里,所有的规则和章程都有可能化为乌有。

在这里转述一段《官场现形记》的故事,让我们领略一下权力卖场上的血缘成本。

故事的主人公何藩台是盐法道署,盐政在当时被视为天下第一等的肥缺。

在封建社会中,盐业专营的收入是政府的主要收入来源之一。而盐业专卖是由盐铁使、盐政之类官员控制的。这些官员也是人,他们的人性中也潜伏着贪婪的一面。在缺乏监督、又没有权力制衡的情况下,贪婪的人性恶性膨胀,在盐业专卖体制下就出现了贪污与腐败。

尤其是到了清朝中晚期,由盐业专卖引发的权力腐败更是愈发不可收拾,盐政官成为天下第一肥缺。如果一个官员能够统辖江苏、安徽、江西、湖南、湖北、河南六省的两淮盐政更是肥缺中的肥缺。

发生在乾隆三十三年(1768年)的两淮盐引息银特大贪污案,正是其中的典型案例。

案件的起因是,乾隆十三年,两淮盐商要求朝廷增加每年盐引的发放定额,以满足市场的需求。时任两淮盐政的吉庆在私底下收取了盐商送的五万两银子后,将盐商的要求上报乾隆皇帝。

盐引是宋代以后历代政府发给盐商的食盐运销许可凭证。 每“引”一号,分前后两卷,盖印后从中间分成两份,后卷给商人的,称为“引纸”,前卷存根称为“引根”。

盐引是历史最为悠久的“复杂货币”,它一身兼具“债”与“仓单”的所有性质与相关的“交易”特征。盐引有价,因为盐业的买卖与运输,都不能没有盐引。

盐引的用法关键在于如果商户合法贩盐,就必须先向官府购得盐引。

乾隆在听取了户部的意见后,同意在不增加当年盐引定额的基础上,将次年的定额提前使用,同时要求盐商就提前使用的盐引向政府另外支付一笔“预提盐引息银”。

盐商们又向吉庆行贿五万两银子,吉庆同意先支付一部分利息,余额做欠交处理,以后再全盘结算。

盐商接受了这种妥协的办法。后继的盐政普福、高恒也有样学样,按照吉庆定下的规矩来办。他们在任期里也接受贿赂允许欠交息银,而他们分别贪污十多万两和二十多万两银子。

时间到了乾隆三十三年,尤世拔继任盐政,还是没有办法去改变这一陈规陋习。盐商们在官方的掩护下,到了肆无忌惮的地步。尤世拔向乾隆皇帝揭发了这一暗藏在这条食权管道里的规则。经过查证,三任盐政和其他官员历时20年,贪污应缴国库息银1000万两。

对于何藩台来说,能够捞到一个盐法道署的肥缺,自然也花了血本。更何况此人平生没有其他嗜好,就是喜欢钱。自从上任以来,因为怕别人说他的闲话,还不敢公然贩卖手头上的差缺。

就在这时,官场发生了变数,抚台不久就要更换人选,他这个藩台也做不长久,很快也要回任。过了这个村,再无这个店。在利益的驱使之下,何藩台派出自己的幕友、官亲,四下里替他招揽卖官的生意:其中以一千两起价,就能买个中等的差使。最好的缺,则需要花上将近二万两银子。

何藩台手里有的是肥缺指标,就看谁愿意花大价钱,公平交易,童叟无欺。有的没有现钱,可以出具一张到任后的期票,也就是打张欠条。如果掏现钱的和打欠条的争一个缺,那么打欠条的就要让一让了。

何藩台有个三弟人称“三荷包”,一直跟着哥哥当账房,私底下也替自己的兄长拉了不少买官卖官的生意。兄弟二人在私下也达成了一种分肥规则,何藩台留大头,大概占个六七成;弟弟留小头,能分个三四成也算不错。

古往今来,哪里会有人愿意去做赔本生意呢?但是兄弟二人在卖九江知府这个官衔时,发生了激烈的冲突。买方要出2000两银子买这个缺,另外私下再送给“三荷包”五百两的好处费。“三荷包”见其中有利可图,就将此事满口应承下来。

这一次何藩台没有卖弟弟这个面子,因为何藩台有自己的生意经要念。这个缺是个肥缺,5000两银子少一分也不卖。何藩台之所以坚持5000两银子,是因为一分钱一分货。他在心中对于这个肥缺有自己的一番利害计算:

现在离收漕的时候已经不远了,买官者前脚一上任,灰色收入就会接踵而至。一分任规、一分漕规、再做一回寿、再过一个新年,不出半年就能有上万两银子进账。这时候让买官者掏五千两银子,并不算太过分。

兄弟二人在这件事情上发生了激烈争执,可何藩台就是寸步不让。

本来“三荷包”在哥哥何藩台面前还是遵循长幼礼节的,如今受他这一番排揎,以为被他看出了自己暗中收取好处费的隐情,不禁一时火起,就与自己的藩台哥哥算起了分家账。

何藩台听说三弟要和自己算账,冷笑两声道:“老三,还有你二哥、四弟,连你弟兄三个,都是我一手带大的。如今你却要同我算账?”言下之意,只有你老三欠我的,没有我这个老大欠你的。

我们来看一看“三荷包”与自己的藩台哥哥这笔账是如何算的:

父亲去世以后,总共留下了十来万两银子的遗产。先是你捐知县,捐了一万两,弄到一个实缺;没过三年,母亲又去世,你回乡守孝(丁艰),又从家里搬出二万两,弥补亏空。你自己名下的,早已用过头了。从此以后,坐吃山空,你家人口又多,等到服满,又亏欠人家一万多两。没过多长时间,知县不做了,想要高升,捐个什么知府,连引见走门子,又花去二万多两银子。到了省府之后,当了三年的厘局总办。按说这是个有油水可捞的部门,谁知道你还是一天到晚在兄弟们面前哭穷,搞不清楚你是真穷还是装穷。候补知府没当几天,你又厌烦了。于是买密保(京外官员举荐特殊人才任职的介绍信)花去八千两银子,送部引见又花去三万两,才捞到今天这个盐道的职位。你在官场上的每一点进步,花的都是我们三兄弟的钱。就算你替我们成亲,替我们捐官,我们用的不过是利钱,何曾动到正本?从头到尾,我们用的都是自己的钱,用不着你来充好人。娶亲也好,捐官也罢,你甩手不管也可以,只要你偿还属于我们的那部分钱。只要手里有钱,还怕娶不着媳妇,捐不得官。

何藩台听了这话,坐在那里愣了半天没说出一句话。

“三荷包”见哥哥无话可说,继续道:“现在莫说家务,就是我做兄弟的替你经手的事情,你算一算:玉山的王梦梅,一万二,萍乡的周小辫子八千,新昌胡子根六千,上饶莫桂英五千五,吉水陆子龄五千,庐陵黄露甫六千四:新赵苍州四币五,新建王尔梅三重五,南昌落大化三千,铅山孔庆轻、武陵卢子庭,都是二千。我笔笔都有账的。这些钱,不是我帮你忙,你从哪里弄?说起来好听,同我二八、三七,拿进来的钱可是不少,几时看见你半个沙壳子漏在我手里?如今倒同我算起账来了。我们索性算算明白。算不明白,就到南昌县里,叫蒋大化替我们分派分派。蒋大化再办不了,还有首府、首道。再不然,还有抚台,就是进京理论亦不要紧。我到哪里,你就跟我到哪里。要晓得兄弟也不是好欺侮的!”

“三荷包”越说越得意,把他哥哥何藩台气得是吹胡子瞪眼,浑身只打哆嗦。

在这里何藩台与其弟“三荷包”兄弟闹翻算起了家账。看似兄弟之间算家账,却在不经意间抖落出了权力的血缘成本。

清朝官员队伍的来源主要有三个渠道:一是科举,二是保荐,三是捐纳,其中,科举看上去是最为公平的,八股面前人人平等;捐纳次之,基本上也能够做到金钱面前人人平等。

这个与弟弟算账的何藩台就是捐纳出身,他的官途是用钱铺出来的。

父亲临终前留下的十万两银子,如果走司法程序,按照遗产继承法,兄弟四人应该都有份继承。依照“三荷包”算的账,兄弟四人最后将家资作为赌注全押在了大哥何藩台的身上。也就是说,在官场上做买卖的何藩台并不是一个在战斗。这就像是一个家族式的股份有限公司,何藩台虽然是董事长,但哥几个人人都有股份在里面。

求官既然花费了巨额的投资,当然就得要求有尽可能多和尽可能快的回报。

不论是来自“正途”的科举和军功、保荐,还是来自于“旁门左道”的捐纳,在当时,人们求官,都是为自己的“钱途”而奋斗,何况像何藩台这样花大本钱捐出来的官,更是要想尽办法捞回成本。

何藩台这样的为官之道,在晚清时期是一种大的流行趋势。他们背负着全家人或者全族人的希望奋斗在官场,一荣俱荣。做官如同做生意。

朝廷公开卖官,由于官多职少,于是形成了一支庞大的候补官员大军。地方官员在其中浑水摸鱼,趁机大捞一把,哪里有了缺,谁给的银子多,就派谁去填补这个缺。

何藩台拿着兄弟四人的本钱去博取仕途,那么在这里就等于是签了一个利益共享、风险共担的股份合同。当然只要用钱铺路,这条路上的风险并不是很大。兄弟几人的钱为何藩台赢得了权位,所以他的权力就有了一个血缘成本。

权力的血缘成本在这里就成了“三荷包”这样的官亲获取灰色收入的重要砝码。这就好像家族企业的雏形阶段,大家都有份参股,到了年底自然会拿着锅碗瓢盆来分取利润。这就是为什么“三荷包”可以这么牛皮哄哄地在外面替何藩台包揽生意,他完全是以主人翁的姿态在打理何藩台的官府事务。他对每一笔开销和收入都心知肚明,这是一般官幕吏役等衙中人员无法享受到的特权。这也是为什么官亲在衙门中的地位要比其他人高出许多,甚至可以指挥其他低级别的官吏的原因了。

作为知县官的刚毅在他所著的《牧令须知》中说:

官亲“在家乡,畏官人;在署中,管官人,犹之乎以羊(喻衙中各类人员)将(送给)狼(喻官亲)”。

一般来说,官亲在官员手下诸类人中的地位和幕友不相上下,肯定是高于书吏、长随、差役等雇佣人员。

其实何藩台的家资还是颇丰的,父亲死了,能够为子孙留下十万两银子的家庭在当时着实不多。这样算来,兄弟四人应该算是当地的“富二代”了。

换言之,如果何藩台生在一个普通老百姓的家庭,既没有大笔遗产可供继承,更没有兄弟们为自己筹措官资,在这种情况下,他的血缘成本就会大大降低。降低血缘成本,并不代表他将来身边就没有“官亲”。其实在广义的官亲概念里,除了血缘维系起来的纯粹官亲,还有金钱维系起来的利益官亲。

一个官员赴任地方,朝廷往往会配备一套辅班子,同衙门还雇佣着一大帮书吏衙役为他跑腿办事。即使如此,那些州县长官还是会带着自己熟悉、信任的师爷、长随赴任,并将他们逐一安排到重要的权力环节中。因而州县长官带过来的私人班底,也就成了官员最可信赖的“官亲”。

不过这个“官亲”不存在血亲成本,只有纯粹的利益成本。如果这个“官亲”发起飙来,就不是私下找官员算算账这么简单的事了,他可能会掀起更大的风浪,为官员制造出更大的麻烦。

在这个故事的后半段,还套出了另外一个故事,从而引出了官员身边的另外一位爷。我们知道“三荷包”是三爷,因为血缘的存在使得三爷成为最有含金量的官亲。

既然有“三爷”,那前面定有“二爷”。所谓的“二爷”就是与官员没有血缘关系的“官亲”。虽然没有血缘关系,但他与官员之间却存在着利益的勾连关系,正是这种利益的勾连,也让他具有了“官亲”的特权身份。

在“三荷包”算的这笔账里还提到了一个叫做王梦梅的人,王梦梅从何藩台那里花了一万二千两银子得到一个“江西著名的好缺”玉山县。

王梦梅买官的银子来得确实不容易,他没有丰厚的家资,也没有亲兄弟为自己凑份子。没有办法,他只能从钱庄贷了三千,又弄了一位“带肚子”的师爷,一位“带肚子”的二爷,每人出了三千,自己又凑了四五千。

所谓“带肚子”又称为“睹子”,也就是指那些专门放官债的人。这些人手里都有点余钱,他们拿着钱专门投资官场。在他们看来,官场的买卖没有市场风险,收益高。他们通常选择那些有希望补实缺的候补官员,然后贷给他们银两。

这位贷款给王梦梅的“带肚子二爷”叫蒋福。

蒋福并不急于收回自己的钱,但他却开出了一个条件:在王梦梅赴任时,带上自己。然后他要求在官员手下混个师爷或者长随当当,目的是能够与王梦梅共同参与利益分肥。为了确保自己不被王梦梅过河拆桥,他事先与王梦梅签订一份具有法律效力的合同。

王梦梅带出来了两位爷,另一位爷事先说好将来为王梦梅管账(玉山县的财政局局长),蒋福只好当稿案(文书)。

其实这里同样是集资当官,不过集资对象不同而已。何藩台集的是兄弟的资,王梦梅借的是外人的钱。

“带肚子二爷”蒋福跟着王梦梅到任后,捞起钱来毫不含糊,到处搜刮民财,干涉办案,吃了原告吃被告。说起来也可以理解,他们也是拿钱投资,把做官当个生意经营,当然要急于收回成本,同时还得“盈利”。

蒋福和王梦梅二人表面上看是主仆关系,其实在权力结构中,他们结下的是赤裸裸的利害关系。也正因为这种利害关系,使得王县令和蒋师爷的关系呈现出一种非常微妙的状态。

王梦梅带着二位“爷”到任之后,形势急转之下,这两个“带肚子”师爷时时处处总要挟制王梦梅。刚开始,两人还对自己的“二爷”身份有所顾忌,到后来,他们居然反客为主,分不清谁是官,谁是仆。

有一桩案子,王梦梅已经批驳,结果蒋福得了原告的银子,定要王梦梅出票捉拿被告。

这让王梦梅大为恼怒,便写了一纸谕单,公开宣布:“倘有幕友官亲,以及门稿书役,有不安本分,招摇撞骗,私自向人需索者,一经查实,立即按例从重惩办,决不宽贷。”

王梦梅企图以此断绝两位“二爷”的财路。谁知道“二爷”也不示弱,趁机在背后大做文章。他们对书差假传王梦梅的指令:“老爷是个清官,不日就有章程出来,豁除钱粮浮收(额外征收),不准书差需索。”百姓本就苦于苛捐杂税,听说王县令主动去除浮收部分,自然非常高兴,不过害得王梦梅三天的钱粮分文未曾收着。

两位“二爷”等于是在背后拆王梦梅的台,去除浮收部分就是在割王梦梅身上的肉。没有苛捐杂税,他这个县令的黑色或者灰色收入就会少了一大半。

就像李宝嘉借着《官场现形记》里的典史钱伯芳之口说出的话,不要看轻了这小小典史,“等到做顺了手,那时候给你状元你也不要呢!”

这句话一语道破了街门里的这些“爷们”虽然没有官家赋予的正式权力,但灰色地带中却有着千头万绪的权力枝节。

当然“官亲”除了干些破坏正式制度的事之外,也不排除其积极的一面。比如说,一些时候他们是官员了解现实社会的一双眼睛,上下奔波打点的一双腿。官员经常待在衙门里,很少有时间深入民间,搞调查研究。他们如果想要得到来自基层的第一手资料,就必须要有可靠之人来向其如实提供。对于官员来说,没有比“官亲”更为可靠的人了。所以很多时候,官府衙门出告示、办公事,所涉及的下情真实而有效,就像他们亲眼所见,这个功劳就应该记在那些“官亲”们的头上。

另外官亲与官员有着经常性和较为深人的接触,所以他们更善于揣摩官员的心理和喜好,这也有助于解决官场上的一些棘手之事。

权力的血缘并不在于官亲居于何种显耀的权位,而是在于其权力的流动是不是被纳入正常的权力管道。如果说,这个权力管道既能够保证食权者的权力畅通无阻,又能够有效地抵御私人关系网的人侵,那么国家机器就是运行在正常的权力轨道上。换句话说,如果制度性的权力管道是断裂的、堵塞的,那么权力的流通只有借助关系网络的隐秘通道。那么这时候由“官亲”所构建起来的私人关系网络就会轻而易举地嵌入到正式权力管道中,并将其转化为权力的灰色通道。

攀上老乡好做官

官府中人喜欢结拜乡党,使得人与人之间的交往趋于亲情化。原本你我就是乡里乡亲,如今又成为官府衙门里的同僚,位高权重者长一辈,仰仗权势者就会矮上三分。无事走访纯属里人往来问候,登门造访算是老乡互相走动;纳敬只归于乡情交流,贿赂也划为乡谊往来。送者堂而皇之,受者心不宣。官府衙门里玩的虽然是乡情乡谊,走的却是不折不扣的裙带路线。

公门结拜乡党;使得权力庇护完全呈公开化趋势。官高位尊者犹如一棵参天大树,大树底下乘凉的就是一拨拨乡人。权力结构渗透乡党势力,水泊梁山也同样盘踞着各个山头和帮派体系,人身依附掺杂着裙带关系。到了民国时期,此风未消反长。当年阎锡山用人的原则也是“会讲五台话,就把洋刀挎”。正所谓,一人得道,鸡犬升天。

以血缘、地缘为纽带打造出来的权力结构,最根本的一条就是以乡土观念作为人情的黏合剂。对于晚清时期那样一个官家社会而言,但凡能够与权力沾染一丝半点的关系,都会被深深地打上乡土观念的烙印。

我们就拿主宰了晚清沉浮命运的“湘系势力”来说,曾国藩本来只是想在政治上寻找到尽可能多的支持力量,却没想到那些识于微时的故交旧友会成为后来湘军的主要将领和幕僚。这些人物本就不是安于平淡之人,很多都是湖南地界的拔尖人才。曾国藩的湘军核心层就是由这些老乡中的杰出人物组成,不光是高层,就连“湘军”队伍中的中层和底层也基本上都来自于湖南、湖北两个省。湘军本来就是打着血缘与地缘旗号组建起来的民间武装组织。。

中国人有着极重的乡情意识,当然湖南人也不例外。湖南有个传统,就是当地人习惯把自家居所前后方圆十余里内的乡亲都称之为“屋门口人”,平日即守望相助、互通有无;如果遇上“屋门口人”与外乡人发生争斗,他们不管是非曲直都会上前助拳,就算流血破财也要维护“屋门口人”的利益,所以当时在这一地区经常发生大规模的乡民械斗事件。

湘军将领生于斯长于斯,长期受到这种地域性文化的熏陶,他们将这份乡情看得很重。曾国藩就坚定地认为“同县之人易于合心”,一个地方的人能够同心协力。而他的弟弟曾国荃在用人上比曾国落更为决绝,奉行“不独尽用湘乡人,且尽用屋门口周围十余里之人”。

在湘军发展过程中,这种“唯乡人是举”的用人观念在当时也的确起到了凝聚人心、提高战斗力的作用。

曾国藩为首的湘系,就是靠着浓厚的乡土观念集结在一起的。湘军,兵源来自湖南,遍及三湘四水,以湘乡籍最多,人们以“湘军”称之,就释放着浓郁的乡土气息,曾国藩幕府的80余人中湘籍占1/4,作为基本阵营是不可忽视的。湘军将帅,从创始到第二代如刘坤一等,基本上都籍隶湖湘。湘军将帅随着军事发展,遍布天下,后来成为督抚提镇,由军而政,形成庞大的湘系军事政治集团。

对于权力运行来说,政缘与地缘的关系是相辅相成的。我们就拿湘军来说,离开了“地缘效应”的“化学反应”,“曾国藩们”就无法组建起一支有着特种兵潜质的“湘军”,没有“湘军”的军事力量做保证,湘系官员的权力也就无法保证;而权柄在握的湘系官员,又反过来对湘系势力的发展起到了保驾护航的作用。也就是说湘系势力在崛起过程中,有一个由军而政、由政促军的权力连锁系统。

在金庸先生的笔下那个玩转官场乾坤的韦小宝就是个把“官场人脉”用到极致的标志性人物。他从一个只会耍嘴皮子,耍无赖的江湖小流氓,竟然混到娶了七个美貌的太太,还有数不尽的财富,在官场上更是红到发紫的地步,最后还在一个小岛上过起了逍遥自在的日子。

韦小宝的人脉关系枝枝节节伸向社会的各个层面,尤其在官场更是达到巅峰。总结韦小宝的发达路径,无外乎四个字:经营人脉。

请看韦小宝初见平西王吴三桂时是如何攀亲的:韦小宝听他说话中带着扬州口音,倒有三分欢喜,心想:“辣块妈妈,你跟我可是老乡哪。”说道:“这个却不敢当,卑职岂敢高攀?”话中也加了几分扬州口音。吴三桂笑道:“韦爵爷是扬州人吗?”韦小宝道:“正是。”吴三桂笑道:“那就更加好了。小王寄籍辽东,原籍扬州高邮。咱们真正是一家人哪。”

初次见面,三言两语就攀上了乡谊。如此驾轻就熟,韦小宝又怎能不混到手眼通天。在这里韦小宝打的就是乡情牌。

乡土观念是中国传统文化的历史起源,当乡土观念渗透进官场,就形成了一个个地方实力派系。晚清官场可以说是其中最为典型的案例,尤其是曾国藩的湘系军事政治集团和李鸿章的淮系军事政治集团,起到了龙头作用。

乡土观念在官场上形成的强大凝聚力,有时候让皇帝们也坐卧不宁,一有机会就将地方势力的首领人物来个乾坤大挪移,让他们远离乡土,千里为官,无法在权力系统中形成抱团势力。

在晚清权力结构中,与曾国藩齐名的李鸿章也是一个特别看重乡谊的人,他是安徽合肥人。李鸿章曾经很无奈地说过一句话,官越做越大,亲戚也越来越多。这句话就是说亲戚的数量与官职的高低成正比,官亲是一种利益之亲,而人都是有趋利性的。

李鸿章晚年坐镇北洋时,只要是安徽来的老乡有事相求,但凡能办到的,他都会一路绿灯开到底。以至最后在他的军营里,有些权力的岗位上几乎是清一色的安徽人,其他省的人根本就没有插足的机会。估计当时有人想要到他的地盘上混饭吃,首先要找人托关系修改成安徽户口。

光绪元年(1875年),李鸿章由天津入京觐见新皇,按照日程安排,他应该到京城后就返回自己的任所。可当他听说顺天乡试就在这两天将要揭榜时,就临时改变主意,等到乡试揭榜后再返回任所。

榜单揭晓后,李鸿章得知当年所中的举人竟没有一人是出自他的老家安徽,愤怒地质疑道:

“咸丰戊午科(1858年)顺天乡试也没有一个安徽人,今年又闹出柏中堂那样的乱子了吧?”柏中堂也就是柏葰,此人是咸丰戊午科顺天乡试的主考官。在那场考试中,因为他的家人私下接受贿赂,这件事被他的政敌抓住了把柄大做文章,结果柏葰被朝廷杀了,以做效尤。李鸿章这句话里明显藏着一把刀,言下之意:主考官如果不录取安徽人,就是徇私舞弊,就会落得柏葰那样的下场!

李鸿章的这句话好似小孩子赌气一般,但从中也可以看出当时官场乡谊之风刮得有多么猛烈。

经李鸿章一手保举的重要官员有很多都是安徽人,并且占据了官场的显位。比如说跟随他多年的幕僚周馥、杨士骧,两人既是李鸿章的老部下又是老乡。在李鸿章的大力举荐之下,两人官至巡抚、总督(省部级高官)。

对于那些曾经在他手下打过工的老部下,他也是有求必应。

晚清做官靠的是乡谊,而这份乡谊里如果能够靠上李鸿章这样一棵大树,可以算是乡谊关系中的VIP待遇。除了做官需要乡谊的“化学效应”,就连当幕友(师爷)、书吏(胥吏、书办)这样的小角色也少不了乡谊的作用。

一些地区的幕友、书吏还以乡谊为纽带结成了坚如磐石的地域性行帮(I旧时从业者就行业或地域关系结成的小团体)抱团闯市场。比如说李鸿章的淮军幕府中虽然也有来自其他省的幕友,但是在关键位置上还是偏重于皖籍人员。

说到权力地缘效应的蔓延,最疯狂的莫过于清朝中晚期的“绍兴师爷”。清朝时“绍兴师爷”可以说是幕业中的品牌,其权力抱团形成的火力也是最强的,往往某个幕友的家族、亲戚,通过在一个省的上下级衙门当师爷,从而形成一个庞大的乡人网络,借此操控官府。

有一个现成的案例,我们从中对此网络或可窥见一斑:乾隆二十八年(1763年),在湖北地界发生了一起蹊跷的案件。在上一年,湖北地界的官府捉拿了两个盗贼,张洪舜和张洪炎。两个案犯的名字与乾隆二十六年归州知州(市长)赵泰交抓捕归案的张红顺、张红贵兄弟字音相似。由此,刑部怀疑眼前拿获的张氏二犯与两年前的归州案的犯人系同一案犯。

如果这个说法成立,乾隆二十六年归州抓捕的两人目前尚在狱中,又怎么会跑出来继续作案呢?按照乾隆年间的司法管辖权限,疑案应该提交刑部来定夺,但当时湖北的官员并没有按司法程序走。

如今刑部在梳理案件过程中发现了疑点,就向乾隆皇帝奏报了。乾隆皇帝获知情况后,着派刑部侍郎阿永阿为钦差大臣前往湖北复审两案。经过复审,得出的结果与刑部前面的推断相一致:此张氏兄弟就是彼张氏兄弟,两案为同一案犯。案件卷宗里的内容译作白话大致如下:

乾隆二十五年,张氏两兄弟于本乡李作棋家盗窃银子160两及衣物,随后被官府拿获。但这个案子在审问拟罪的时候,张氏二人当庭翻供,最后居然被无罪释放。审查了半天,却是无罪之人。知州(市长)赵泰交因为“滥刑妄断”被流放,事主李作棋、保正袁志芳等人也因为诬陷栽赃受到了法律的制裁。无罪释放的张氏兄弟依然逍遥法外,并且重操旧业。他们在盗窃赵启贤家90两白银后被抓获。

这时候原任按察使(省高院院长)沈作朋此时已经升任布政使(副省长),他担心翻改前案自己会受到处分,坚持只将后案审结,而置前案于不问。由此才造成了案中案的复杂局面。现任归州知府(市长)秦锡占在查审此案时,也是看上司沈作朋的脸色行事,才导致案情陷入迷局。

乾隆皇帝获知真相后,大为震怒。他下令将张氏兄弟立即正法,被冤枉的李作棋、袁志芳等人也被释放,赵泰交也得到了赦免。

这个案子牵涉到一个省部级高官,交由乾隆皇帝亲自审问。审问的结果是沈作朋立斩,原任湖北巡抚周琬、总督爱必达改绞监候(后两人发往伊犁效力赎罪)。

这个案子到这里还不算完。因为在乾隆皇帝审问过程中,越审越感到在高官涉案的明线背后有着一条更为隐蔽的线索。他对湖北大吏这种上下通气,抱团犯罪的做法感到不可理解。

在随后的调查取证中发现,案件背后的灰色线索是由官员雇佣的幕友串联形成的。涉案的总督、巡抚、按察使司这几名高官雇佣的幕友都和徐掌丝兄弟及其姻亲有关。徐掌丝是绍兴人,他本人在按察使沈作朋署内做幕,而他的弟弟又在总督(省长)爱必达的手下做幕,他的妹夫卢培元在巡抚(常务副省长)汤聘的手下做幕友。这么一个幕友家族依附着湖北省权力高层多年,他们之间互通消息,与地方官员来往密切。

在这个案子中,各衙门之间互相串通的公文和消息,都经过他们的手。他们之间就相当于建立了一个情报网络,正是这个网络左右了案情的发展,也正是这个网络让本来简单的民间盗窃案,发展成为政府高官纵盗冤良案。

如果说,官家制定的政治制度和法律制度代表着皇权,那么湖北发生的这起民间盗窃案,就是官僚集团联合起来对抗皇权的妄为之举。

乾隆在了解内情后,震惊之余不免愤怒。他命湖广总督李侍尧等速将涉案的幕友徐掌丝兄弟等拿获交由刑部处理。乾隆借此案为各级官员敲响警钟,他着令各省督抚要彻查幕友上下交通,干预政令的事,并禁止新任督抚藩臬(省部级官员)续用旧任幕友,以切断他们与幕友之间的联系网络。

但是这种情况并没有因此而得到遏制,反而愈演愈烈。到了嘉庆、道光年间,甚至出现了一个家族将一个地方各级衙门的幕友岗位全部垄断,幕友网络在地方官场大有愈演愈烈之势。

段光清在《镜湖自撰年谱》中记载,道光二十六年十月,段光清就任建德知县(县长),按照官场规矩去拜见知府(市长)时,知府问他有没有请幕友。段光清回答刑名(司法)、钱谷(财政)两席已定,知府听了非常不高兴。他阴沉着脸说:“尔处朋友竟行自定,殊不知我处朋友皆上宪所荐也。”意思是,你这个县长聘请幕友竟然可以自作主张,而我这个市长聘请的幕友都是上级领导派发下来的。段光清听出了其中的弦外之音,他忙解释说,我刚刚上任,需要依赖幕友干点事,今天大人要推荐幕友,是人情难却。但是人情只能安排一小席,刑钱(司法和财政)两大席却不能安排。

好个不晓行业潜规则的段县长,没有办法,知府只好向他推荐了一个小席,这样,段光清就实在找不出理由再拒绝,没办法只好收下。段光清在文中还谈到当时向他推荐幕友的人非常多,甚至可以用“车载斗量”来形容。稍微出色点的,荐条都贴到签押房的墙壁上,次一等的,荐条也贴到了内账房的墙上。

可以说,上司向下属推荐幕友,早已在晚清官场的“灰色地带”中通行。上司这样做,不光是为了使亲戚朋友能捞到就业岗位,更主要的是上下级之间形成一个权力的信息管道,便于掌控。对于上级官员来说,幕友之间的上下交通,能使他们掌握的权力管道达到畅通无阻的地步。

州县官为了能够在今后的工作中不受刁难,往往对上司推荐的幕友不敢不用,也不能不用,就是你有一千个不满意,也得欣然接受,这就是“勒荐”。用权力掐住你的脖子,让你不得不接受他的推荐,不然你的仕途就得在权力这条道上窒息而死。

道光年间,在南昌府衙里有一个叫胡怀符的幕友。此人混迹江西官场十余年,人际关系网络盘根错节。他与臬司幕友谢固斋关系非同一般,仗着这层关系,几乎所辖州县的幕友,都是由他一人推荐。和前案的徐掌丝有着同样的经历,他的很多家族亲人,都在江西各地做幕友。他的兄弟姊妹很多,比如说他的弟弟胡老五、胡老七和妹婿章老七分别在建昌府、安远县、南昌府做幕。简直把幕友这个职业,做成了家族产业。

如果地方遇到什么案件,最先得知消息的不是地方官员,而是幕友胡怀符。因为各州县幕友先是通报给胡怀符,征求其意见,然后经过胡的批准才上报给地方官。只要有新派驻的官员来到江西地界为官,胡怀符都会找机会将自己的人推荐给新任官员做幕友,那些初来乍到的州县官也不好拒绝。胡怀符就这么靠着批发幕友,居然富甲一方。

由胡怀符这样的幕友编织的网络之所以能够大行其道,主要还是由政治体制本身所造成的。在清朝权力系统的分配制度下,州县官的责任无限大,权力无限小。很多事情自己无法拍板做决定,需要层层上报,等待上级给明确的指示。这就造成了上下级衙门幕友之间来往频繁,为幕友滥用法定权力之外的灰色权力创造了机会。

幕友就业的途径无非两种:一是幕友之间互相推荐。也就是胡怀符这种类型的幕友,他们直接向下级推荐自己的亲友,进入下级衙门做幕友,并讲定每年要分给自己多少好处费(规例),遇事彼此关照。二是段光清这样的州县官员大多由自己的上司推荐幕友。因为上司左右着州县官员的升迁,如果拒绝接受上司推荐的幕友,就会被视为异己分子。既然不是圈里人,就有可能被踢出局。州县官员为了求得平安,即使一千个不满意,也会无奈地接受,而识相一点的州县则会主动向自己的上司奏请荐幕,毕竟在权力系统内部还是奉行“态度决定一切”的规矩。

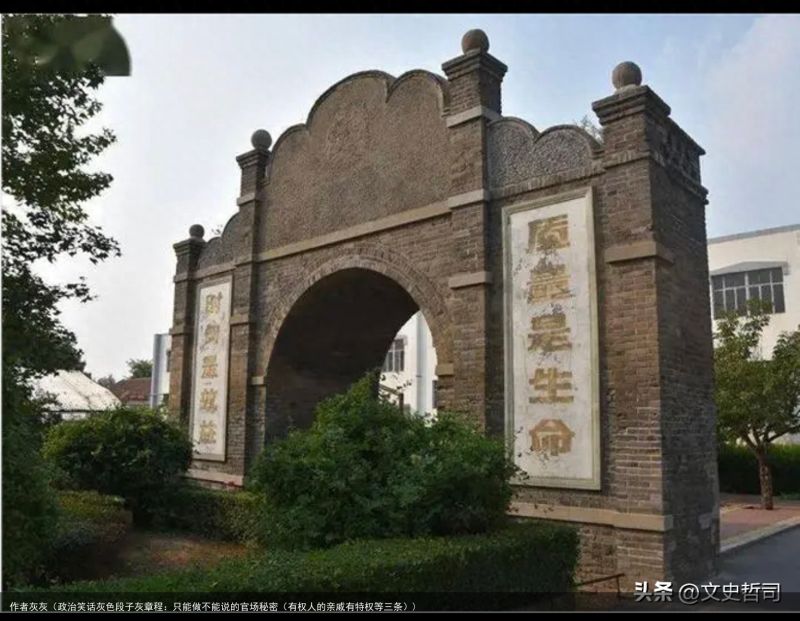

真实的县衙大门(山东淄博):1936年当时的临淄县县长冯谦光所建

小人物有靠山也发达

在权力机构的各种关系中,人与人之间的感情指数以及关系的牢固程度都是可以拿来比较、分出高低的。而且它还具备一套成型的规则:一个人的地位愈高,别人就愈可能和他发生亲密关系。就像李鸿章感叹的那样,官越当越大,亲戚也会越来越多。当然亲戚越来越多,所谓的朋友也会越来越多。不过一旦人与人之间的感情缺乏互动,关系也会随之变弱然后慢慢疏远。

所以说,权力所有者之间的关系是导致权力私有化的一个重要因素,而官员与官员之间的关系也是形成朋党政治的基础。要想在权力结构中找到一种共同的关系基础并非难事,不外乎就是在两个或者两个以上的人之间先建立关系。这种关系一旦形成,将会衍生出更多法外幕后的权力枝节,这会对官家的政治制度造成巨大的腐蚀作用。

对于古代权力结构中的官员来说,除去血缘、地缘关系,还有一个非常重要的感情链接,那就是科缘格局。也就是今天所说的同学关系和师生关系,而靠此衍生出的权力,也属于灰色地带范畴。在《官场现形记》里也讲了一个依靠科缘路线谋权的故事,转录如下:

过富原来只是杭州城门的一个小看守,来到杭州城也有十七年了。几任巡抚看他上代的面子,让他做过几趟差使。无奈过富没什么能耐,不是将事情办砸,就是捅出大娄子。长此以往,过富能力不行的名声就传开了。

历任巡抚也就不放心再将重要的事情交于他手,只是安排一些毫无技术含量的活让过富去做。比如说,让他去看城门。看城门,只需要耗费时间,工作能力大小都无碍。

过富的能力不行,可偏偏他的上司,本省抚台刘中丞也是一个不着调的庸官,在工作上屡屡失手。这样一来,就有人接二连三上奏本参他。事情越闹越大,朝廷只好下派钦差大臣查办刘中丞。无巧不成书,这次朝廷下派的钦差大臣正好是过富中举时的老师。而钦差随带的亲信官员中,有一个叫达旗的,官居刑部员外郎(相当于司法部的副司长),曾和过富同榜中举,二人有同年之谊。

在钦差大臣进驻杭州办案之后,过富在地方权力结构中的能量就爆发了。前来办案的正钦差是他中举的老师,正钦差的心腹亲信达旗又是他的同年兼同门,年谊加上门谊,这两层关系等于给自己的权力上了双保险。

加上老师和同学对自己也是格外关照,没事就约上过富喝喝酒,打打牌,“没有一天不碰头两三次”,关系看上去亲密得不得了。过富这时候的差使虽然还是“看看城门”,但他的实际权力随着钦差老师、副司长同学的到来,早已是水涨船高。虽然说他的正式权力并无变化,可在科缘关系掩护下的实际权力已经发生了质变。

钦差的一举一动,刘中丞都让人二十四小时监视。自从过富和他们走动频繁之后,一班耳目早已飞奔禀报给刘中丞。刘中丞得到这个信,便传两司来商议。官员臬台老练地说道:“既然过富是钦差的门生,少不得将来要照应他的。大人不如先送个人情给他,一来过富感激大人的栽培,各色事情没有不竭力报效的;二来叫钦差瞧着大人诸事都有他的面子,他也不好不念大人这点情分;三则过富既同钦差随员相好,也可以借他通通气。

好在目下支应局、营务处、防军统领出了几个差使都没有委人,大人何不先委他一两桩?这个人情是乐得做的。”抚院听了深以为然,立刻就答应下来。等到两司回去,未到天黑,札子已经写好,派人送到过富家里去了,请过富来府上一叙。

当天,刘中丞就对外称病,闭门谢客。同时吩咐身边的差役,任何人不见,包括官员。他只传了过富进去,下人将过富客客气气地引进内房,以示要好之意。等到过富进来,刘中丞早已站在那里等候多时。二人先是以上下级官礼打躬归坐。刘中丞穿的是便装,也没有戴大官帽。见了面,刘中丞先让过富脱了官帽,又关切地问:“便衣带来没有?”过富哪里受得此番待遇,怯生生地回了一句:“没有。”刘中丞便同自己的手下说道:“我的衣服过大人穿着还合身,快去把我新做的那件实地纱大褂拿来给过大人穿。”这时候,“看看城门”的过富在上司刘中丞口中已华丽地转身成为“过大人”。要放在平日里,刘中丞都不屑看上他一眼。

手下答应着,没去多久,取来一套崭新的衣服给过富穿上。过富还没在椅子上坐安稳,刘中丞又叫手下去拿点心,并主动提出陪过富共食。点心摆了一大桌子,二人先吃起点心来。刘中丞见过富头上黄豆大小的汗珠滚了下来,赶紧叫过富脱了大褂,又叫他把小褂一齐脱掉,吩咐管家绞手巾,替过富擦背。

这一切招待完毕,刘中丞才对过富说要委派他两个差使:一个支应局,一个营务处。支应局是晚清地方大员为就地筹款而设立的非正式财务部门,营务处则是晚清政府成立的军事衙门,相当于地方财政厅与武装部,都是肥差。由一个地位卑贱的“看门人”,摇身一变就成了占据官府肥缺的官员,真可谓是天壤之别,这也着实让过富领略了一番何为惊喜。

要知道在地方权力结构中,刘中丞是过富的顶头上司,他完全犯不着如此屈尊向自己的下属来谄媚示好。如此这般单独约见过富,又是馈赠衣物,又是送点心,又是叫管家为其擦背,殷切之极,到最后还双手送上肥缺,一下子让过富从一个“口中都淡出鸟来”的权力边缘人,成为将要肥得流油的食权者。过富能够获得肥缺,并不在于他的工作能力提高了多少,而在于他有“科缘”这一层重要的社会关系。这样一种私人关系,给过富的权力插上了一双隐形的翅膀,本来并不起眼的“看门人”就拥有了强大的“灰色权力”。刘中丞向过富献媚,主要是看中他与钦差们的私人关系。因为钦差大臣手中握有的公权力完全可以对刘中丞造成伤害,为了避免自己受到伤害,他只好动用自己手里的权力来为过富谋一次福利。依靠过富与钦差的私人关系,来降低钦差对自己的权力伤害值。

古代那些读书人苦读半生,从千里之外来到天子脚下,每个人都怀揣着将自己的文武之艺“货与帝王家”的人生理想。而最后他们要取得成功除了靠发奋苦读做好考前功课之外,科场之外的交游也尤为重要,后者往往更能决定他们的梦想能否实现。

到了明朝,进士行卷成为科举考试之前约定俗成的一道必经程序。士子们通过各种渠道向京城里的文官大员们投贽拜谒,想尽一切办法与他们建立血缘、地缘之外的科缘关系。

这种门生关系,类似于今天拜师求学的师生关系,也有官场大哥开门收小弟的意思。这是一条权力寻租的链条,联结着官员晋升的通道和权力交易的后门。

科举考试的主考官是这场权力交易的既得利益者,唐宋时期,主考官被称为“知贡举”,到了明清时期改称“主考”或“总裁”。不光“座主”和“门生”在将来的官场会结为利益同盟,就连那些同榜及第的进士也会结成新的人际关系网,也就是所谓的同年关系。唐朝同榜及第的进士才称为“同年”,宋朝以后以同榜登科者为“同年”。到了清代,“同年”的范围再次被扩大,凡是秀才同时被选拔为贡生,以及乡试同榜中举,会试同榜取为进士,统统被拉进“同年”这张关系网中。座主、门生、同年这些因科举而产生的称谓,在权力结构中形成了新的人际关系网,这张网络伸展出去的每一条经纬线都牵扯着利益关系。

读书人参加科举考试,都是奔着金榜题名去的。他们也深知在这场考试中,决定他们命运的是主考官。所以在历朝历代的科举制度中都有这样一条规定:新科进士要拜谒主考官。其目的就是要明确这一层关系,虽然说这种关系很多时候游离于体制之外,但却始终把持着权力通道的重要环节,比官家那些正式规则来得更为有效。新科进士在主考官面前自称门生,就等于在今后的官场之路上把自己与主考官的利益绑在了一起。

处在这张关系网中的每个人都希望尽可能地扩展自己的权力疆域,门生需要的是仕途上的重用和关照,因为自古以来“朝廷有人好做官”。而主考官们将这些新科进士收为“小弟”,图的就是能够在权力系统内不断做大自己的地盘,玩的是一种权力寻租,租金是高额的回报。每一个被他们揽入门下的考生都有可能成为他们的权力支流,支流越多,官员的权力收益就会汇成奔腾的海洋。

官场是高风险行业,孤身上路的风险性更高。投身其中的人,大都希望能够将自己的人际关系网编织得更大更严,以保证自己能够步步高升,久居官位而不衰。一个官位不论是张三来干还是李四来干,官家赋予的职权基本是不相上下的。这种职权也就是我们所说的正式权力,主要是通过官阶、品秩、俸禄、职位等来衡量。

对于官员来说,正式权力是有限的,而通过私人关系网得来的非正式权力却是无限的。通过科举层面,得来的座主、门生、同年这几种关系,往往会决定一个官员的权力大小。也就是说同样的职位,落在不同官员的手里,他所产生的权力值也是有所区别的。这就好像一只蜘蛛,它捕捉飞虫的能力是不变的,但是让它置身于不同的网络中,它所捕获的虫子就是不一样的,网络越大,所获得的利益也就越大。

由于科举存在着太多的不确定因素,这也使得那些将毕生精力放置于科场的举子们对于能否及第感到茫然和焦虑。这完全不像是一场考试,更像是一场命运的赌博。为了增大及第的把握,一个举子甚至会同时向数位文官大员行卷。也就是在科举之前,将自己所作的诗文投贽给有关的官员或社会名流,求得他们的推荐和赞誉,使得自己在众士子中可以脱颖而出,最后能够顺利登科。

在明代,行卷是一种完全开放的行为。那些文官大员在接受行卷之时,往往也要面临人情与公平的权衡,周旋于私人关系与公共权力之间。随着官家制度的发展,座主、门生、同年关系成为官场中的一种必然关系,这种千丝万缕的人际网络关系将正式权力的结构层层包裹起来,越是想挣脱却陷得越深。

这种由人际关系结成的灰色权力完全不受政治制度的限制,可以随意越过制度的边界,将触角伸向官场权力空间的任何角落。但这种不受制约的私人关系也有着自己的行事标准和权力地盘以及权力的传递管道。当它的触角伸向正式权力系统的时候,犹如一只蚂蟥将自己的吸盘紧紧地吸附在权力的躯干上,尽情地吮吸着权力的血液。

正是在这种背景下,一种带有帮会性质的权力小团体也应运而生,这就是历朝历代权力结构中的“朋党”。

这种以私人关系为纽带的权力链,成为腐化上层权力结构的病因之一。朋党从总体说来是权力系统中的祸害,虽然它并不是全由座主和门生关系滋生出来,但官场之内的私人关系网络在其中起到了提纲挈领的作用。

本文来源:

《灰章程:只能做不能说的官场秘密》/宗承灏著.一南京:江苏人民出版社,2011.7